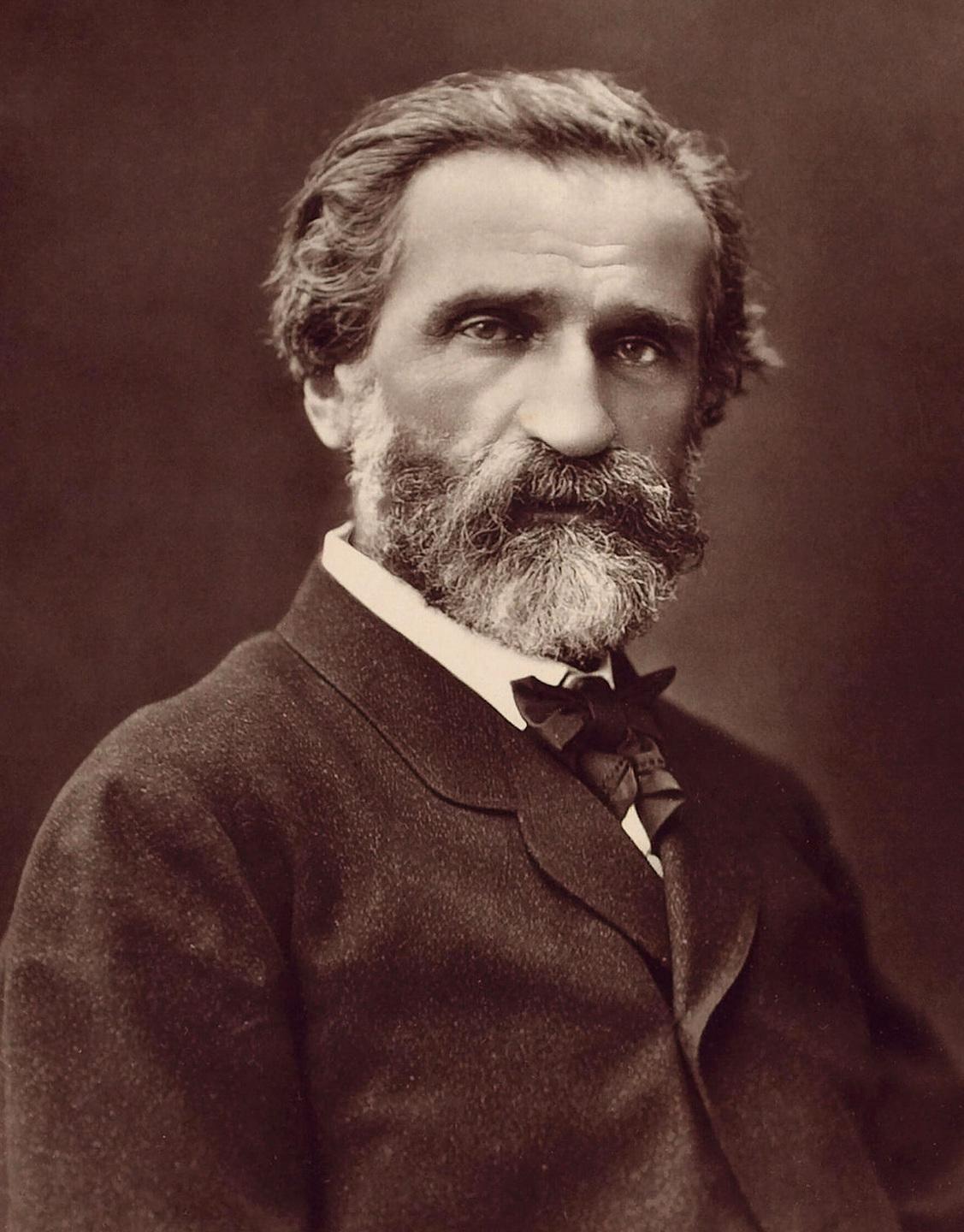

L’uomo che volle essere Verdi

di MARCO MAUGERI

E-dicola

Video

Libri

La capacità di unire

Tre lasciti, due forti sensibilità, tre interrogativi aperti. Sono l'eredità che Papa Prevost ha ricevuto da Papa Bergoglio

Magazine

Via Po Cultura

Riattivare la passione per la democrazia. Intervista al filosofo e saggista Corrado Ocone

Libri

Un ritratto fedele

La favolosa Elsa di Renzo Paris è un’al tra ricostruzione del tempo andato, di quell’e poca straordinaria dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta, contrassegnata dalla scuola romana